1959年10月1日,是新中国成立了十周年的日子,经过了十年的发展,中国的经济,政治都有了快速的提升。

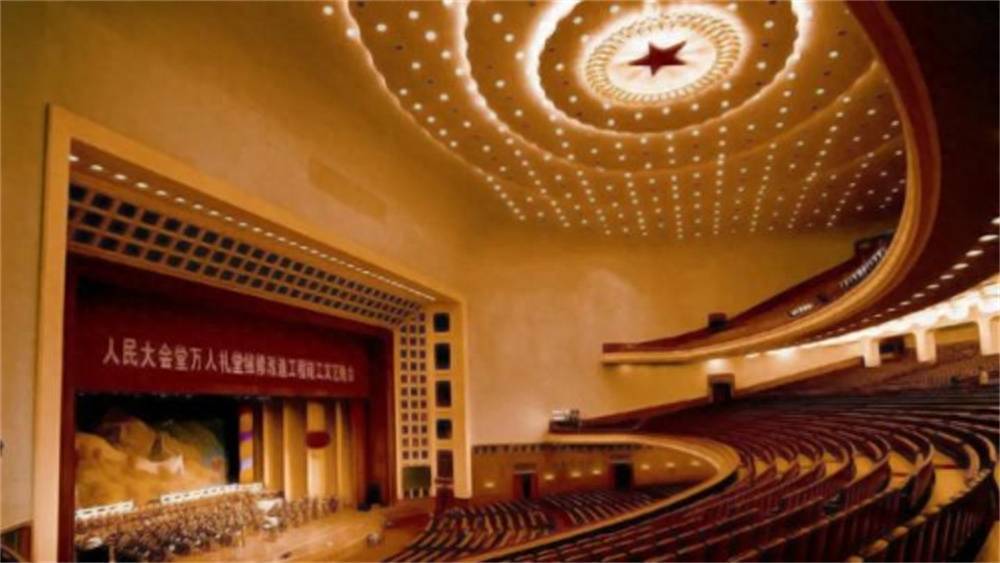

为了庆祝这个节日,我国领导人决定在人民大会堂里举行一场盛大的宴会,并且邀请了各国的领导人。

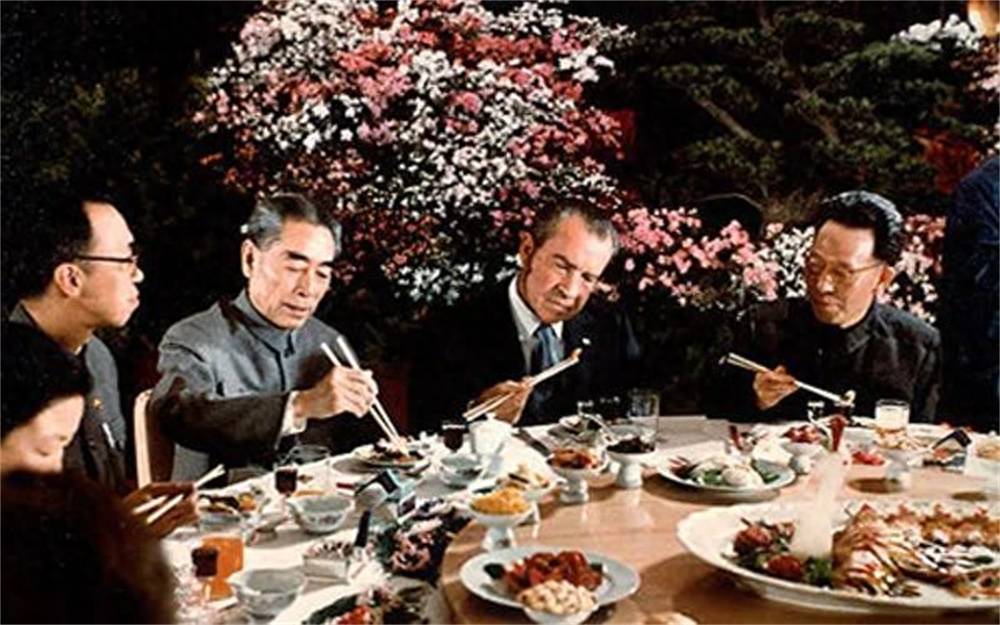

当天,有五千多人参加这次的宴会,各国领导人欢聚一堂,现场气氛一片和谐。

但是在大家看不到的天花板上,有50个黑衣人在这里严阵以待,他们精神紧绷,神情紧张,快速地扫视每一个区域,宴会总管郑连福也在宴会厅外指挥,以防有意外发生。

人民大会堂上方为什么要有五十个黑衣人在这里把守?宴会进行得顺利吗?

宴会寻找合适的地点

新中国成立以后,一切都在有条不紊的发展中,人民大会堂也在积极地建设。

在人民大会堂建设期间,北京大大小小的宴会都在北京饭店举行,北京饭店能容纳有几百人规模的宴会。

而这次庆祝建国十周年,我国邀请了很多国外的领导人,他们的随行人员很多,一共有几千人,北京饭店肯定容纳不了这么多人。

在大家焦急寻找地点的时候,人民大会堂建设完成了,这个宴会厅长102m宽76m,肯定能容纳这么多人。

但还有一个问题就是,人民大会堂刚刚建造完成,还没有正式投入使用,所以大家不确定这里会不会有什么问题。

当天来的都是各国的领导人,万一真的出了什么差池,对我国的形象是很不利的。

眼看时间一点一点逼近,目前看来也没有更好的地点,所以只能先在这里准备。

艰苦长大,一朝成名

作为这次宴会的总负责人,郑连福的压力也很大,他接到命令的时候距离宴会开始只剩下三十多个小时了,郑连福整天呆在人民大会堂,布置各种事宜。

这次宴会是一个艰巨的任务,同时也是一个机遇,所以很多有名的宴会总管都想拿到这次的任务,没想到这次任务落在了一个年轻人身上,自然有很多人不服,开始多方面打听郑连福的家世。

郑连福是穷苦人家出生,家里有好几个兄弟姐妹为了生计,郑连福的父亲到北京的六国饭店打工,在这里做最低等的服务员,随着家里的孩子一个个长大,父亲的收入已经支撑不起家里的花销了。

看着嗷嗷待哺的弟弟妹妹们,13岁的郑连福也离开家乡,踏上寻找父亲的道路。

郑连福并没有盘缠,他只知道父亲是在北京,所以一路流浪着到了北京,在见到父亲的时候,他只剩下一口气了。

看着瘦骨嶙峋的儿子,父亲的心里十分自责,他央求饭店的主管给儿子介绍了一个工作,在北京球房里打杂。

郑连福在这里服务那些来这里打球的客人,帮他们捡球或者拿衣服。

当时我国还在进行如火如荼的抗日战争,所以来这里打球的人,一般都是洋人,他们看着彬彬有礼,但只要郑连福出了一些小差错,就会被他们打骂。

郑连福被洋人训斥的时候,球房的所有人都冷眼旁观,如果有人要帮他的话,也会被毫不留情地训斥。

那些洋人骂完人以后,还会去找主管投诉,主管就会再训斥郑连福,并且不给他晚饭吃,还说如果再发生这样的错误,就会把他赶出去。

郑连福在这里生活得很悲惨,有时候想气愤地离开这里,但一想到家里的弟弟妹妹们,他还是咬牙坚持了下来。

他在这里工作了三四年,每天都活得谨小慎微,除了刚开始的那几个月被训斥,接下来他都做得非常熟练。

后来,有一个在球房打球的中国人看郑连福动作利索,于是就推荐他去了北京饭店做服务员。

北京饭店管理地非常严格,每一个服务员都要做到完美,可能是在球房锻炼出来的经验,郑连福很会察言观色,每次都给客人提供他们最需要的服务,所以他在这里得到了很多客人的赞赏。

郑连福在这里学到了很多礼仪,他一个从贫困小村庄出来的孩子变成了一个彬彬有礼的绅士,职位也一路晋升。

由于北京饭店高标准,严要求,让这里成为了北京最好的饭店,郑连福也因为出色的表现成为了宴会总管。

这个时候郑连福的年纪还是非常小,饭店里年纪比较大的他都要喊叔叔,所以有很多人不服他。

郑连福很清楚其他人的想法,他也没有强迫其他人,必须要听他的话,只是用自己的实际行动来证明,在他的管理下,北京饭店越来越好。

1949年10月1日,新中国正式成立,北京饭店举办了开国的第一次国宴,郑连福也担任了当时的总负责人。

郑连福明白,这次的宴会绝对不能出一点差错,他好几天都几乎没睡觉,希望把宴会举办得尽善尽美。

在其他一切硬件条件都准备好以后,郑连福有点为难,因为这次的宴会有很多人,口味更是大不相同,怎么样才能让他们都觉得味道不错呢?

在郑连福绞尽脑汁的时候,周总理下了一个命令,把宴会的菜品都做成淮扬菜。

郑连福顿时开始准备,他到北京的各个饭店请来了九位淮扬菜大厨,至此,终于在宴会开始之前把一切准备就绪。

宴会当天,所有饭店的员工都在门口等着毛主席他们的到来,当他们的车缓缓逼近的时候,大家都大声呼喊着毛主席和周总理他们的名字。

这个场面当时是所有人都忘不掉的,郑连福更是激动地热泪盈眶,同时他也很紧张,怕宴会会出现差错。

当宴会结束以后,所有人都对宴会的菜品赞不绝口,还有人专门来向郑连福请教经验。

看到这个场景,郑连福终于狠狠地松了一口气,也由于这件事,郑连福在北京有了一些名气,大家也客气地称他为“新中国第一位宴会设计师”,这个时候他才31岁。

因为上次的出色表现,所以在建国十周年的宴会上,郑连福也担任了这次的宴会总管。

建国十周年宴会过程曲折

郑连福收到通知以后就开始着手准备,因为时间十分紧迫,所以他一心多用,把所有的事都吩咐下去。

这次国宴需要设立30个主宾席,另外为了不显得那么紧凑,所以还需要放500张桌子。

人民大会堂的位置虽然大,但怎么也不可能放下500张桌子,郑连福一直拿着尺子到处衡量,但怎么样也没办法实现。

在大家讨论的时候,有一个人提出了意见,他说:“场地肯定是不能扩大,那能不能每桌多坐一个人,这样一来,就会减少很多桌子,空间也相对大一点。”

在众人的实验下,这个方法被采纳了,郑连福立刻上报,上级也很快批准通过。

为了宴会的菜品能够适应各国领导人的不同口味,郑连福还专门寻找了北京做其他国家特色菜的师傅,让宴会的菜品多种多样。

9月30日,宴会事宜基本尘埃落定,宾客们也都纷纷抵达北京准备接下来的宴会。

郑连福知道这一次还显示着我国的实力,所以绝对不能出差错,为了保证宴会尽善尽美,郑连福一直待在这里,脑中不停的演练宴会的情况。

30日下午,公安局突然召唤郑连福,当时他本来不想离开这个地方,但公安人员表示有非常紧急的事,他才匆匆到了公安局。

没想到,警察居然问他宴会能不能再换一个地方,郑连福脑中一片空白,这都快开始了,怎么突然要换地方呢?

而且先不说能不能找到其他地点的问题,即使能找到,也来不及安排了。

想到这些,郑连福不解地问:“为什么要换地方,这个地方是有什么问题吗?”

负责接待的警察很为难地说:“我们在宴会厅进行了安全检测,我们发现那里的吊顶有很多的木材,旁边都是电线,一旦发生火灾,影响十分重大,所以能不能换一个地方?”

郑连福摇摇头说:“来不及了,而且北京根本没有这么大的宴会厅,现在换位置,简直是天方夜谭。你们确定真的会有隐患吗?”

警察点点头说:“现在得出的结论是这样的。我们也很理解,只是现在的情况确实不太安全。”

郑连福思考片刻表示自己对这个不了解,他让公安局找一下人民大会堂的总设计师沈渤,他觉得既然沈渤这么设计了,应该会有他的道理。

然后,郑连福就急匆匆地走了,他还有其他重要的事要忙,于是,公安局又找了这次的设计师沈渤,询问他那些安不安全。

沈渤听完以后表示,当时要开宴会,时间比较紧,所以他们选择采用木吊顶,为了防止公安同志说的那些问题,他们专门在电线上穿了铁管,以他的专业能力来说,不会有任何问题。

但北京市委第二书记刘仁还是不太放心,他表示这个安全隐患实在太大了,万一到时候真出了什么问题,对我国的形象是一个很不好的影响,他还是想上报换一个地方。

沈渤沉思片刻,他摇摇头说:“人民大会堂的一切都布置好了,不能换地方,那样更来不及,我现在就立军令状,如果有任何责任,我自己承担。”

听到沈渤这样信誓旦旦,刘仁才放下心,沈渤离开警局以后直接找到了郑连福,告诉他警局的担心已经解决了,宴会还在人民大会堂举办,让他放心。

郑连福这才松了一口气,但为了防止到时候真的出事,他们一起商讨解决办法。

现在被铁包住的电线倒是没有问题,最重要的就是电线的接头,宴会厅肯定会开很长时间的灯,一旦出现一点火星,就会引发旁边的木材。

大家在商量以后,决定找一些有经验的工人,站在宴会厅顶棚的电线接头处,一人拿着一件棉袄,一旦发现接线处有火星,就立刻扑灭,这样的话,即使有问题,也不会发生大规模的火灾。

商讨完毕之后,郑连福赶忙找了50个比较稳重的工人,按计划那样站在顶棚上。

郑连福在下面看了看,觉得他们穿的白衣服很突兀,为了不被参加宴会的人发现,这些人都穿了黑色的衣服。

当天,各国领导人陆续到达宴会厅,开宴的时候,郑连福的心一直紧绷着,他到处查看,以防发生意外。

宴会上让各国领导惊奇的一幕就是现场这么多桌子,有一千多名服务人员,他们竟然这么有秩序,一点都没有慌乱。

其实这一点也是郑连福专门设计过的,他在刚一开始就先解决了,服务员迷路或者上错菜的问题。

他在厨房通道装上了红绿黄颜色的指示灯,每种指示灯亮起,都是代表不同的意思,服务员看到灯就知道自己需要干什么了。

刚开始,服务员们确实不太适应在这么大的宴会厅中穿梭,三种灯光装上以后,他们训练了好久,终于可以有序地上菜。

各位领导人讲完话以后,宴会就正式开始,一切都紧张而有序地进行着,三个小时以后,宴会总算结束了,并没有发生意外,各国领导也都对宴会的布置和菜品赞不绝口。

郑连福终于松了一口气,疲倦感席卷而来,为了这次的宴会,他好几天都没合眼,宴会结束以后,他精疲力尽地回到家中休息。